要介護3とはどんな状態?要介護2、要介護4との違いや利用できる介護サービスを紹介

- 介護に関するお役立ち情報

- 2024/07/24

要介護3は、日常生活におけるほぼすべての動作でサポートが必要な状態です。認知症状が強く現れるケースも多く、介護施設への入居を考える介護度といえるでしょう。

この記事では、要介護3の状態や認定基準、要介護2、要介護4との違いについて詳しく解説するほか、利用可能な介護サービスや介護費用の目安なども紹介していきます。

- 要介護3とはどのような心身状態なのか

- 要介護3でも一人暮らしできる?

- 要介護3と要介護2の違いは?

- 要介護3と要介護4の違い

- 要介護3で受けられる介護保険サービスは?

- 自宅の介護リフォーム補助金制度もある

- 要介護3でかかる介護費用の月額目安をケース別にシミュレーション

- 有料老人ホームを検討されている方へ

- 「MY介護の広場・老人ホームを探す」が一緒に老人ホームをお探しします

要介護3とはどのような心身状態なのか

日常生活動作のほぼすべてで介助が必要

要介護3は、日常生活動作(トイレ・入浴・食事など)のほぼすべてにおいて、介助を必要とする状態です。

身体能力が低下し、寝たきりとまではいかないものの、常に見守りやサポートがなければ生活が難しい状況といえるでしょう。

自力歩行に大きな不安があるため、移動する際には、歩行器や車いすを利用します。

要介護3は認知症の進行も見られやすい

2022(令和4)年厚生労働省発表の国民生活基礎調査の概況によると、介護が必要となった主な原因について、要介護3の場合は、認知症が25.3%で最も多い結果となっています。

要介護1~2の状態に比べ、判断力や記憶力の低下がさらに進み、中核症状と呼ばれる見当識障害や実行機能障害が現れることも多いでしょう。 見当識障害は、時間・場所・人が認識できなくなる障害で、実行機能障害は、物事を段取りつけて実行するのが困難になります。

なかには、本人の性格や環境が作用して、副次的にあらわれる認知症の周辺症状(BPSD)が見られるケースも。

重度の周辺症状には「幻覚」「せん妄」などがあります。常に不安定な心理状態におかれるため、「暴力や暴言」「イライラ」「徘徊」といった症状を併発することも多くなるでしょう。

なお、過去実施された厚生労働省事業における認知症関連の調査では、認知症高齢者は、要介護2~3時点で在宅介護が困難になるという結果も出ており、要介護3は認知症の症状が大きく進行する介護度であるといえます。

出典:

厚生労働省

2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況 Ⅳ 介護の状況

認知症の中核症状と周辺症状

厚生労働科学研究成果データベース 厚生労働科学研究費補助金(認知症政策研究事業) 分担研究報告書 在宅認知症高齢者と非認知症高齢者の在宅継続率及び移行先の差異

要介護3の認定基準・状態について

要介護認定は、介護にかかる時間など「介護の手間」について基準を設け、認知症の指標なども考慮したうえで判定されます。

要介護3は、以下の「要介護認定等基準時間の分類」について、「要介護認定等基準時間が70分以上 90分未満またはこれに相当する状態」であることが認定の基準となります。

【要介護認定等基準時間の分類】

| 介護行為 | 内容 |

|---|---|

| 直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事などの介護 |

| 間接生活介助 | 洗濯、掃除などの家事援助 |

| 問題行動関連行為 | 徘徊時の探索や不潔行為に対する後始末など |

| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練や日常生活訓練といった機能訓練 |

| 医療関連行為 | 褥瘡(じょくそう)処置や輸液管理などの診療補助 |

なお、厚生労働省では、要介護3の状態像として、以下を示しています。

出典・引用:厚生労働省 介護保険制度における要介護認定の仕組み

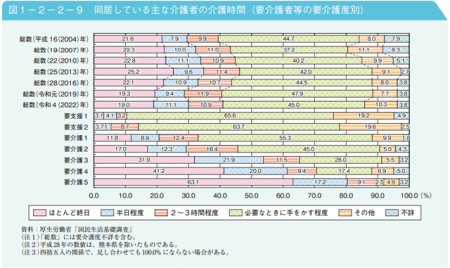

要介護3の約54%が半日以上介護を必要とする

※内閣府発表令和7年版高齢社会白書よりグラフ引用

要介護3の状態は、約54%が半日以上の介護を必要としており、ほとんど終日介護の対応をしなければならない割合は31.9%を占めます(令和4(2022)年厚生労働省 国民生活基礎調査)。

要介護2の状態から比較すると大幅に増加しており、家族や周りからの手助けがなければ、日常生活も難しい状態であることが明らかな状況です。

| 介護度 | 必要な時に手をかす程度 | 半日程度 | ほとんど終日 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 55.3% | 8.9% | 11.8% |

| 要介護2 | 45.0% | 12.3% | 17.0% |

| 要介護3 | 26.0% | 21.9% | 31.9% |

| 要介護4 | 17.4% | 20.0% | 41.2% |

| 要介護5 | 3.2% | 17.2% | 63.1% |

出典:内閣府 令和7年版高齢社会白書 2 健康・福祉 (2)65歳以上の者の介護

要介護3でも一人暮らしできる?

絶対ではないが、一般的に難しい

要介護3と認定された方は、一般的に一人暮らしは難しい状況にあるといえるでしょう。

なぜなら、「日常生活全般で支援が必要な状態である」「認知症によって理解力・判断力の低下が見られることも多い」からです。

しかし、要介護3になってからも一人暮らしを続ける方はいます。

要介護3の認定を受けている方が一人暮らしを希望する場合は、ケアマネジャーや家族ともしっかり話し合い、訪問介護サービスを適切に利用するなど、介護体制を万全に整えることが大切です。

ただし、住み慣れた家であっても一人暮らしにおける事故が起こる可能性は十分に考えられるでしょう。

安心・安全な暮らしを送るためには、一人暮らし以外の選択肢を検討しておくことが推奨されます。

要介護3と要介護2の違いは?

介護にかかる時間や必要度の違い

要介護3と要介護2の大きな違いは、介護にかかる時間や必要度です。

先にもお伝えした国民生活基礎調査の結果を見るとわかるとおり、要介護2の介護は「必要な時に手をかす程度」で済んでいる割合が45%あるのに対し、要介護3は26%にまで低下します。

要介護3は要介護2よりも身体的な衰えがあるのは明白であり、要介護2では手助けや見守りをする程度だった動作・行為にも介助が必要となってきます。

認知症による理解力の低下もあり、生活行動をとる際は、サポートがなければ危険を伴うこともあるでしょう。

また、要介護3になると、家族も自宅での介護に不安や限界を感じ、常に専門的な介護が受けられる老人ホームに入居させるケースが多くなるのも特徴です。

▶関連記事:要介護2とはどんな状態?要介護1、要介護3との違い、使えるサービスや負担費用についても解説!

要介護3と要介護4の違い

要介護4は立っていることも難しくなる

要介護4は、要介護3の状態からさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことができなくなります。

立っていること自体が自分の力でできなくなるため、要介護3以上に手厚いケアが必要になってくるでしょう。

また、認知症状もさらに進行し、問題行動により常に介護者が側にいなければならないケースも。介護施設への入居を強く希望する家族が増えてくる段階です。

要介護3で受けられる介護保険サービスは?

要介護3で受けられる介護保険が適用になるサービスは、訪問介護等の自宅で受けられるサービスや、福祉用具のレンタルなどのほか、特別養護老人ホームへの入所が可能になります。

要介護3の認定で受けられる主なサービスを以下に紹介していきましょう。

居宅サービス

自宅で受けられるサービス

| サービス内容 | サービス概要 |

|---|---|

| 訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問介護員(ホームヘルパー)が身体介護や掃除・洗濯、買い物・調理といった生活支援をおこなう。 |

| 訪問入浴 | 看護職員と介護職員が持参した特殊浴槽で入浴の介護をおこなう。 |

| 訪問看護 | 看護師が主治医の指示に基づき、健康管理や医療的ケアをおこなう。 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが心身機能の維持回復のためにリハビリテーションをおこなう。 |

| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯(18時~翌朝8時)に訪問介護員が排せつ介助や安否確認をおこなう。定期巡回と緊急時の随時対応を実施。 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回や緊急時の対応など、利用者の状態に応じ、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで提供する。介護・看護の一体型サービスの提供も可能。 |

通所サービス

| サービス内容 | サービス概要 |

|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 利用者の孤立や家族の介護負担軽減を目的とした、利用者の生活機能の維持・向上および食事や入浴などの日常生活支援をおこなう通いの施設。 |

| 通所リハビリ | 身体の機能訓練や日常生活支援をおこなう通所型のリハビリテーション施設。 |

| 療養通所介護 | 難病や認知症、医療的ケアが必要な重度の心身状態の患者を対象とし、心身機能の維持回復、家族の介護の負担軽減などを目的とした通いの療養施設。 |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の利用者を対象に、食事や入浴などの日常生活支援や生活機能向上のためのリハビリなどを日帰りで実施する施設。 |

宿泊サービス

| サービス内容 | サービス概要 |

|---|---|

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 自宅にこもりがちな利用者の孤立感の解消や家族の介護負担軽減を目的に、主に特別養護老人ホームを中心とした短期間の入所受け入れサービス。施設では入浴や食事等の日常生活支援やリハビリを実施する。 | 短期入所療養介護 | 療養生活の質向上や家族の介護負担軽減を目的に、介護老人保健施設や介護医療院といった医師が常駐する施設において短期間の入所受け入れをおこなうサービス。医療・看護・機能訓練サービスや日常生活支援を実施する。 |

※短期入所の連続利用数は30日まで

訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス

| サービス内容 | サービス概要 |

|---|---|

| 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じ、通所を中心として短期間の宿泊または自宅訪問介護をおこない、地域交流ができる家庭的な環境下で日常生活支援やリハビリを実施するサービス。施設における1日あたりの受け入れ定員は、通所がおおむね15名以下、宿泊がおおむね9名以下。 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 小規模多機能型居宅介護の内容に加え、看護師などによる訪問看護も組み合わせたサービス。介護と看護の一体的な支援を受けられる。 |

施設サービス

特別養護老人ホームへ入所できるようになる

要介護3は、認知症対応型グループホーム、介護付き有料老人ホームといった民間施設への入居や、介護老人保健施設(老健)、介護医療院が利用できるほかに、特別養護老人ホームへの入所が可能となります。

【注意点】希望してもすぐ入所できない可能性が高い

特別養護老人ホームは重介護を必要とする方が入所できる公的施設です。

手厚いケアが受けられる上に、費用が比較的安価ということもあり、入所希望者が後を絶たないという状況が長年続いています。

令和4(2022)年の厚生労働省の発表によると、要介護3以上の要介護認定を受けている特別養護老人ホーム入所待機者は、全国で25.3万人にのぼります。

エリアや施設によっては数ヶ月~数年単位で空室待ちをする必要があり、希望してもすぐには入所できない可能性が高いでしょう。

急を要する場合は、民間の介護付き有料老人ホームに入居しながら特別養護老人ホームの空きを待つといった対策が推奨されます。

出典:厚生労働省 特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)

福祉用具のレンタル・購入

介護保険サービスでは、福祉用具のレンタルができるほか、購入については一部補助金が給付されます。

福祉用具貸与・購入の条件

要介護認定を受けている方は、その介護度に応じた福祉用具のレンタルまたは購入ができます。

なお、レンタル・購入できる福祉用具は「福祉用具情報システム(TAIS)※」にて、「貸与」または「購入」マークが表示されているものとなります。

要介護3でレンタル・購入できる福祉用具は以下が対象です。

※福祉用具情報システム(TAIS):公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用する福祉用具専用システムサイト

| 介護保険サービス | 対象品目 |

|---|---|

| 福祉用具貸与 | 手すり 固定用スロープ(購入も対象) 歩行器(購入も対象) 単点杖(松葉杖を除く。購入も対象) 多点杖(購入も対象) 車いす 特殊寝台および付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 徘徊感知機器 移動用リフト |

| 特定福祉用具販売 | 腰掛便座 入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトの吊り具部分 排泄予測支援機器 固定用スロープ 歩行器(歩行車は除く) 単店杖(松葉杖は除く) 多点杖 |

利用者負担について

【レンタルの場合】

レンタル費用の1~3割(所得による)を利用者が負担します。

なお、介護保険居宅サービスの要介護度区分支給限度額の範囲での利用となるため、ほかのサービスとの兼ね合いも考えて利用する必要があるでしょう。

【購入の場合】

一旦全額自己払いのあと、費用の9~7割(所得による)が償還払いとして、介護保険から払い戻されます。

なお、同一年度で購入できるのは10万円までです。

出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」公表されている介護サービスについて

自宅の介護リフォーム補助金制度もある

最大20万円まで補助金がもらえる

要介護認定を受けている方が、バリアフリー化など自宅の介護リフォームをする場合は、介護保険が適用され、補助金が支給されます。

支給限度基準額:生涯で最大20万円

※注意点

・工事費用の1~3割は自己負担(所得による)となるため、実際の給付額は最大18~14万円。

・工事費用が20万円を超える場合は、超過分についても全額自己負担。

・限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。

・要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)や転居した場合は再度20万円まで補助金制度の利用ができる。

【対象となる介護リフォーム工事】

・段差解消

・滑り防止等への床材変更

・引き戸等への扉の取り替え

・洋式便器等への便器取り替え

※以上に付帯して必要な住宅改修も含む

【支給要件】

・利用者が介護保険被保険者証に記載の住所に住んでいる

・リフォームをおこなう住宅と介護保険被保険者証の住所が同じ

・補助金制度の利用者が介護施設や病院に入所・入院していない

・過去に上限額までリフォーム補助金制度の支給を受けていない

要介護3でかかる介護費用の月額目安をケース別にシミュレーション

在宅介護の月額費用目安

同居家族が介護を担っている場合

例)利用者が要介護3で、普段は同居家族が介護を担い、以下の在宅・通所介護サービスを利用。所得による介護保険サービス自己負担割合は1割。

【利用する介護サービスと費用(1ヶ月あたり)】

| 介護サービス | 利用時間数・回数 | 利用料(自己負担額) |

|---|---|---|

| 訪問介護(身体介護) | 30分以上1時間未満・月8回 | 3,100円 |

| ショートステイ | 月1回 | 8,000円(利用料のほか、食費・居住費・雑費含む) |

| 通所リハビリ | 月4回 | 6,000円(利用料のほか、昼食代実費分含む) |

| 介護ベッドレンタル | - | 1,000円 |

| 歩行器レンタル | - | 250円 |

| 合計:18,350円 | ||

単身独居で介護サービスを受ける場合

例)利用者は要介護3で一人暮らしの状況。以下の在宅・通所介護サービスを利用。所得による介護保険サービス自己負担割合は1割。

【利用する介護サービスと費用(1ヶ月あたり)】

| 介護サービス | 利用時間数・回数 | 利用料(自己負担額) |

|---|---|---|

| 訪問介護(生活援助) | 45分以上・月8回 | 1,800円 |

| 訪問介護(身体介護) | 30分以上1時間未満・月14回 | 5,500円 |

| 通所リハビリ | 月12回 | 18,000円(利用料のほか、昼食代含む) |

| 介護ベッドレンタル | - | 1,000円 |

| 車いすレンタル | - | 500円 |

| 合計:26,800円 | ||

要介護3の区分限度支給額は「月270,480円」が上限

自宅で受けられる介護サービスや通所介護サービスなど、居宅サービスを受ける場合は、介護保険において「区分限度支給額」というサービス利用の上限額が定められています。

要介護3は、月270,480円が上限額で、利用者の所得に応じてこのうちの1~3割が自己負担となります。

2割負担…54,096円

3割負担…81,144円

※2025年8月時点

なお、利用限度額を超えた分は全額自己負担となりますが、「高額介護サービス費支給制度」が適用され、高額介護サービス費自己負担上限額を超えた分は払い戻しされるという仕組みがあります。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

▶関連記事:お金が戻る!高額介護サービス費支給制度とは?いくら戻っていつ振り込まれる?わかりやすく解説

出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説

特別養護老人ホームへ入所した場合

例)要介護3、所得による介護保険サービス自己負担割合は1割で、従来型の特別養護老人ホームへ入所した場合の月額費用。

| サービス内訳 | 費用 | |

|---|---|---|

| 介護サービス費(介護保険適用) | 21,960円 | |

| 居住費(多床室) | 26,000円 | |

| 食費 | 45,000円 | |

| 日用品、雑費 | 5,000円 | |

| 合計:97,960円 | ||

※1ヶ月30日換算

※介護サービス費以外はすべて実費負担(所得等により減免措置あり)

※費用は施設や居室タイプにより異なる

介護付き有料老人ホームへ入居した場合

例)要介護3、所得による介護保険サービス自己負担割合は1割で、介護付き有料老人ホームへ入居した場合の月額費用。

| サービス内訳 | 費用 | |

|---|---|---|

| 介護サービス費(介護保険適用) | 20,370円 | |

| 賃料 | 60,000円 | |

| 管理費 | 35,000円 | |

| 食費 | 55,000円 | |

| 日用品、雑費 | 5,000円 | |

| 合計:175,370円 | ||

※1ヶ月30日換算

※介護サービス費以外はすべて実費負担

※費用は施設や居室タイプにより異なる

※施設により、入居時の初期費用として入居一時金や敷金がかかる場合あり

▶関連記事:

【老人ホーム種類別・介護保険サービス利用料一覧】自己負担額をわかりやすく解説!

【老人ホーム費用丸わかり】入居料金相場・月々の平均費用・年金で足りる?すべて教えます!【MY介護の広場・老人ホームを探す 調べ】

有料老人ホームを検討されている方へ

要介護3でも受け入れ可能な施設

「自宅の生活は難しいが、老人ホームに入居するなら住み慣れた地域がよい」

「特別養護老人ホームの空きが出るまで、有料老人ホームへ入居したい」

「手厚いケアを受けられる老人ホームへ入居したい」

以上のように、要介護3の状態で有料老人ホームへの入居を検討されている方向けに、要介護3でも受け入れ可能な施設一覧をまとめました。

詳細エリアや詳しい条件を絞り込んでの検索も可能です。

老人ホーム探しの参考としてぜひご活用ください。

「MY介護の広場・老人ホームを探す」が一緒に老人ホームをお探しします

老人ホーム紹介のプロが相談に応じます

「MY介護の広場・老人ホームを探す」では、老人ホームの紹介実績豊富なプロの相談員が入居相談に応じています。

費用・入居予定者の方の身体状況・希望条件などを多角的にヒアリング。その方に最適な老人ホームをご紹介します。

相談サービスはすべて無料。相談員が入居までマンツーマンでサポートいたします。

お急ぎで老人ホームを探している方も、将来検討の方も、どうぞお気軽にお問い合わせください!

老人ホーム入居相談はこちら(無料)

お電話・Web・LINEのいずれかよりお問い合わせください。

電話からのお問い合わせ

0120-175-155

※受付時間:平日・日曜 9:00~17:00

Webからのお問い合わせ

Webからのお問い合わせはコチラ

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

LINEからのお問い合わせ

LINEからのお問い合わせはコチラをクリックし、「友だち追加」をお願いいたします。

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

\このページをシェアする/